|

|

||

|

|

|

|

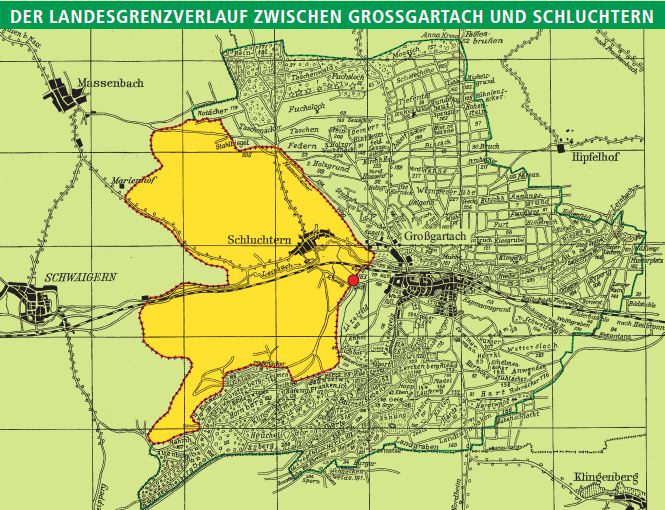

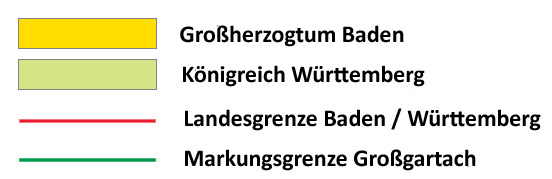

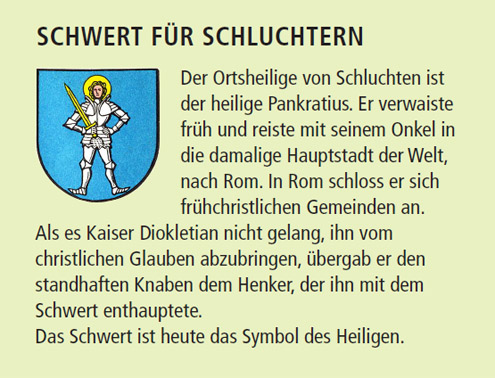

Schluchten – ehemals Badisches Land

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam es durch die napoleonischen Kriege zu großen politischen Veränderungen.

Im Frieden zu Luneville verloren die deutschen Fürsten ihre linksrheinischen Besitzungen und wurden entschädigt durch rechtsrheinische geistliche Gebiete.

Baden erhielt als Ersatz Teile der Pfalz und das Bistum Speyer.

Schluchtern fiel an das Fürstentum Leiningen. Im Jahre 1806 wurde das Fürstentum Leiningen aufgehoben und Schluchtern dem Großherzogtum Baden zugesprochen. Schluchtern war, auf Grund der Inselsituation, für alle umliegenden Orte Ausland. Deshalb wurden Waren von und nach Schluchtern mit Zoll belegt. Erst 1833 wurden diese Beschwernisse durch die Gründung des deutschen Zollvereins beseitigt.

Durch Zusammenschluss der beiden Länder Baden und Württemberg am 25.04.1952 wurde die Sonderstellung von Schluchtern bereinigt.

Nach dem Zusammenschluss beider Ortsteile zur Gemeinde Leingarten im Jahre 1970 wurden auch die Wappen der Ortsteile vereint.

|

Grenzstein zwischen Großgartach und Schluchtern |

|

Grenzstein der Gemeinde Kirchhausen |

|

Grenzstein der Stadt Schwaigern |

|

Grenzstein der Herrschaft Neipperg und Württemberg |

|

Grenzstein der Herrschaft Neipperg oder der Stadt Schwaigern Sandstein, um 1800 |

|

Grenzstein der Herrschaften Odenheim und Württemberg Sandstein, vor 1803 |

|

Grenzstein der Gemeinde Großgartach Mit Wappen der Mitortsherrschaft Kloster Odenheim, Schwert, Marienzepter, Schlüssel. Sandstein, von 1803 |

|

Grenzstein Großgartach – Hipfelhof – Kirchhausen |

|

Grenzstein der Herrschaft Kloster Odenheim |

|

Gemeinsamer Grenzstein der Gemeinden Großgartach und Schluchtern Sandstein, von 1863 |