Überblick zum Jüdischen Friedhof

Der jüdische Friedhof in Leingarten liegt im Ortsteil Schluchtern. Genauer gesagt am östlichen Rand der Gemarkung. Bei Einrichtung des Friedhofes waren rundherum nur Äcker und Wiesen. So lag er damals auch noch in der „Heilbronnerstraße“, der heutigen „Eppingerstraße“. Heute hat er die Adresse „Kiesberg 1“. Der Boden an dieser Stelle gehört auch nicht zu den allerbesten für die Landwirtschaft, wie der Gewannname „Kiesberg“ schon sagt. Heute (seit Ende der 1970er) liegt der Friedhof friedlich und gut behütet eingebettet im Wohngebiet Kiesberg/Augelbaum. Für viele Kinder war es ihre ganze Schulzeit normal jeden Morgen und jeden Mittag am Friedhof vorbeizugehen und neugierig zu den riesigen Grabsteinen zu lugen. Manchmal blieb man auch mal länger stehen und (wenn man dann endlich lesen konnte) entzifferte man die Namen und Jahreszahlen. Sie gehören zu unserem Alltag und es ist für uns nichts außergewöhnliches, Seite an Seite mit ihnen zu leben.

Es ist auch ein Zeichen der Verstädterung Leingartens, dass der Friedhof mitten in einem Wohngebiet liegt und natürlich auch ein Zeichen des räumlichen Zusammenwachsens der beiden Ortsteile. In anderen Städten, wie z.B. Stuttgart, liegt der jüdische Friedhof ebenfalls innerorts.

Der Friedhof ist nicht hinter einer hohen Mauer versteckt, sondern hatte jahrzehntelang einen Jägerzaun aus Holz als Einzäunung, bis er 2023 einen langlebigeren Metallzaun bekam.

Der Friedhof wird von der Stadt Leingarten als Ewigkeitsaufgabe gepflegt. Er steht auch ganz selbstverständlich neben den anderen noch aktiven beiden kommunalen Friedhöfen von Großgartach und Schluchtern auf der Website der Stadt Leingarten. Beerdigungen sind auf ihm so aber nicht mehr vorgesehen bzw. wurden nach 1962 auch nicht mehr nachgefragt, da keine jüdische Gemeinde mehr besteht. Der Friedhof ist jederzeit für die Öffentlichkeit zugänglich und in einem guten Allgemeinzustand. Im Gegensatz zu großen Friedhöfen gibt es keine (rituellen) Gebäude im Friedhof. Auf dem Synagogengelände war eine Remise für den Leichenwagen.

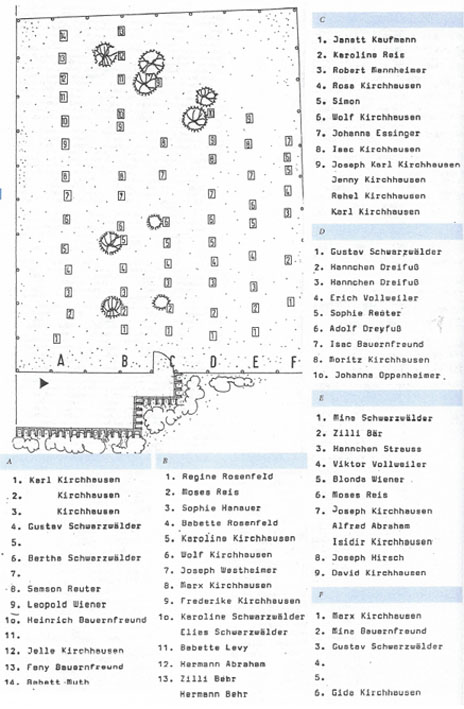

Der Friedhof hat eine Größe von 349 m² und beherbergt 62 Gräber zwischen den mehr als 100 Jahren alten Bäumen und Sträuchern. Die Gräber haben sowohl hebräische als auch deutsche Inschriften, sowie beide Sprachen als Inschrift. Dies kann auf den Grad der gefühlten Integration des Verstorbenen hindeuten. Die Grabsteine wurden in der Anfangszeit des Friedhofes mehrheitlich aus Sandstein gefertigt. Da es sich um badisches Gebiet handelt, vermutlich aus dem Steinbruch in Mühlbach. Erst später kamen überwiegend Granitsteine dazu. Grabsteine mit Kalkstein- oder Marmoreinsätzen wurden später gelegentlich auch verwendet. Um die einzelnen Gräber schneller zu finden, sind die Reihen nach dem Alphabet geordnet und in jeder Reihe wird numerisch durchgezählt. Der Beginn der Gräber ist am ältesten Grab, vom Eingang links in der Ecke zu finden. Der Friedhof ist traditionell sortiert nach dem Todestag. Das heißt, das nächste Grab wird immer im Anschluss an das letzte Grab angelegt.

Bis nach dem Dritten Reich war es üblich von Israelischen Gemeinden und israelischen Friedhöfen zu sprechen. Erst nach und nach etablierte sich die Bezeichnung ‚Jüdischer Friedhof‘. So muss in den alten Plänen bzw. Literatur oder Akten nach einem israelischen Friedhof gesucht werden.

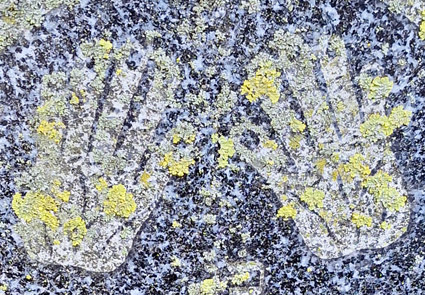

Die älteste Grabreihe.

Beerdigungen vor dem eigenen Friedhof

Der Friedhof in Schluchtern ist vergleichsweise jung und erst 1882 eingerichtet worden. Zuvor musste der beschwerliche Weg zu den Verbandsfriedhöfen nach Waibstadt oder Heinsheim für jede Beerdigung angetreten werden.

Das Durchsehen der ca. 3700 Grabsteine in Waibstadt und Heinsheim (beide Staatsarchiv LB EL 228 b II) ergab, dass unter den noch existierenden und noch lesbaren Grabsteinen lediglich 35 Schluchterner Juden sind. Hierbei ist der Großteil in Waibstadt bestattet worden und lediglich zwei finden sich in Heinsheim. Darunter einer aus dem Jahr 1721 (Grabstein 335), der andere von 1831 (Grabstein 1087).

In Waibstadt sind mehrere Kindergräber vorhanden (z.B. Grabstein 418 oder 438). Es gibt auch zwei Doppelgräber, eines für ein Brüderpaar (Grabstein 440) und das andere für ein Ehepaar (Grabstein 812). Auch in Schluchtern gibt es Doppelgräber. Diese Art von Begräbnis ist eher seltener im Judentum. In Waibstadt ist das älteste Schluchterner Grab von 1819 (Grabstein 383 und 384). Das jüngste Grab ist von 1879 (Grabstein 726).

Rosenthal erwähnt 1927 explizit in einer Fußnote (S.149) Schluchtern als eine der Gemeinden, die Heinsheim als Friedhof benutzen. Das Alter des Friedhofes in Heinsheim ist laut Rosenthal auch nicht klar, es wird auf das 16. Jahrhundert geschätzt. Sauer (1966), das Heimatbuch Leingarten (1982) und Angerbauer (1986) geben auch nur Heinsheim an. Erst Alemannia Judaica (2003) gibt beide Friedhöfe an, in der Reihenfolge Waibstadt und Heinsheim. Als Quelle geben sie die nicht mehr verfügbare Aufarbeitung der jüdischen Friedhöfe in Baden-Württemberg im jüdischen Zentralarchiv in Heidelberg an. Geiss (2010) gibt ebenso beide an. Zum Teil sind die Grabsteine der natürlichen Verwitterung oder nationalsozialistischer Zerstörung in Waibstadt und Heinsheim zum Opfer gefallen. Es ist nicht bekannt, dass dies in Schluchtern auch der Fall wäre.

Von welchen anderen Gemeinden wurden Juden in Schluchtern begraben?

Der Friedhof war auch für jüdische Mitbürger der umliegenden Gemeinden zugänglich. So wurden auch jüdische Mitbürger aus den Gemeinden Massenbach (10 Personen), Massenbachhausen (2 Personen) und Gemmingen (1 Person) auf dem nahegelegeneren Friedhof in Schluchtern beigesetzt, anstatt den Weg bis Waibstadt oder Heinsheim zu machen. Diese Gemeinden wurden zeitweise vom Rabbiner in Schluchtern mitbetreut, da sie u.a. zu klein wurden, um selbständig zu bleiben. Die Aufzählung unten beinhaltet i.d.R. außerhalb von Schluchtern geborene, gelebte und verstorbene Menschen.

| Ort | Anzahl Gräber | Grabnummern |

| Massenbach | 10 | A9, B1, B2, B4, B12, C3, C5, E3, E5 |

| Massenbachhausen | 2 | D3, D6 |

| Gemmingen | 1 | D9 |

Grabstein D3

Besondere Gräber

Grundsätzlich ist zu beachten, dass (historische) jüdische Friedhöfe heute als Kulturdenkmal gelten und als solche geschützt sind. Trotzdem sind nicht alle Grabsteine laut Landesdenkmalamt aus historisch-kultureller Sicht wertvoll. Dies bedeutet in der Praxis, dass bei einem zunehmenden Verfall nicht alle Grabsteine gleichermaßen von Amtswegen konserviert und restauriert werden würden. Relevant sind Grabsteine mit besonderer künstlerischer Ausgestaltung, besonderer Inschrift oder auch auf Grund der Gemeindestellung.

Das Landesdenkmalamt gibt in seinem Kurzportrait von 1991 im Auftrag des Landes Baden-Württemberg über den jüdischen Friedhof an, dass die Grabsteinformen sehr uneinheitlich seien und etwas aus dem Rahmen des Üblichen fallen würden. Was konkret aus ihrer Sicht gemeint ist, geben sie nicht an. Tatsächlich unterliegt auch die Grabkultur einer jeden Religion gewissen Trends. Abgesehen von spezifischen jüdischen Dekorelementen und der hebräischen Schrift würden sie im Vergleich mit christlichen Grabsteinen aus derselben Zeit kaum auffallen. So ist der jüngste Stein von 1962 eher so gestaltet, wie man es auch auf einem christlichen in dieser Zeit erwarten würde. 1882 waren hohe Sandsteingrabsteine üblich. So ähnliche Grabmale befinden sich auch in den historischen Teilen der Friedhöfe in Großgartach und Schluchtern. Individualität muss nichts Negatives sein.

Die Reihe F

Die Reihe F ist die hinterste Reihe, vom Eingang ganz rechts. Eine extra ausgewiesene Kinderreihe ist eine Besonderheit, vor allem bei einem kleineren Friedhof. Da diese quasi mitten in der Reihe beginnt, liegt die Vermutung nahe, dass es am Rand der Reihe auch einen unmarkierten Bereich für Sternenkinder und Totgeburten gibt. Die Gräber beginnen in der Mitte der Reihe. Dies ist eher ungewöhnlich. F5 ist vermutlich der älteste Grabstein in dieser Reihe.

F4-7

Aus Denkmalsicht zu schützende Gräber

Auf der Liste der „wertvollen Gräber“ befanden sich ursprünglich 14 Stück, wovon drei wieder komplett gestrichen wurden. Dies heißt nicht, dass andere Gräber nicht auch interessante Geschichten verbergen.

A1 = ältester Stein

Erstes Grab vom Mai 1882.

Typisch für Gräber aus dem 19. Jh. ist, dass die deutsche Inschrift auf der Rückseite ist, auf der Vorderseite hebräisch. In deutscher Sprache ist nur der Name und die Lebensdaten vermerkt. Später wurde das Deutsche mehr und wandert auch vermehrt auf die Vorderseite. Auf dem Friedhof gibt es dafür auch Beispiele.

Ab dem 19. Jahrhundert werden Naturornamente als Zierden beliebter. Diese haben nur teilweise religiöse Bedeutungen.

Kränze, oft kunstvoll und detailreich. Kränze sind nicht religiöse Zeichen, manche haben auch Hinweise auf antike Mythen (Wein und Efeu).

Stern, hier kein Davidstern. Reines Ornament, manchmal auch mit der Bedeutung auf den Messiasstern. Siehe Bibelvers 4. Mose 24,17: aus Jakob wird ein Stern aufgehen. Sterne symbolisieren Licht. Licht steht für Leben oder göttlicher Wille.

Akroterien (kunstvolle Spitzen auf dem Dach), stammen aus antiker Tempelarchitektur. Auf dem Giebelfirst und den Ecken sind Palmetten und dienen zur Bekrönung.

A3 = Stifter des Friedhofes

A6 = Stein

A8 = Stein

A10 = Symbol

A13 = Abbildung (von der Liste gestrichen)

B2 = Symbol (von der Liste gestrichen)

B8 = erhaltene Urne

Urnen deuten nicht auf eine Feuerbestattung hin! Feuerbestattungen sind nicht üblich im Judentum. Steht symbolisch für die Vorstellung, dass der Leib wieder zu Staub wird. Siehe Bibelvers 3,19: Denn Staub bist du und zum Staube kehrst du zurück.

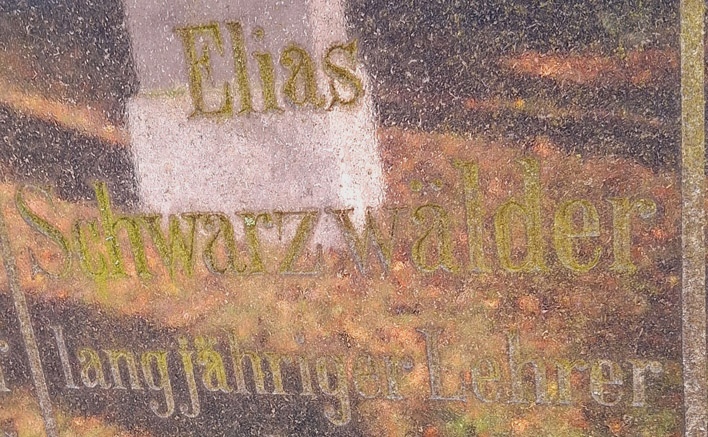

B10 = Gemeindestellung

C6 = Gemeindestellung

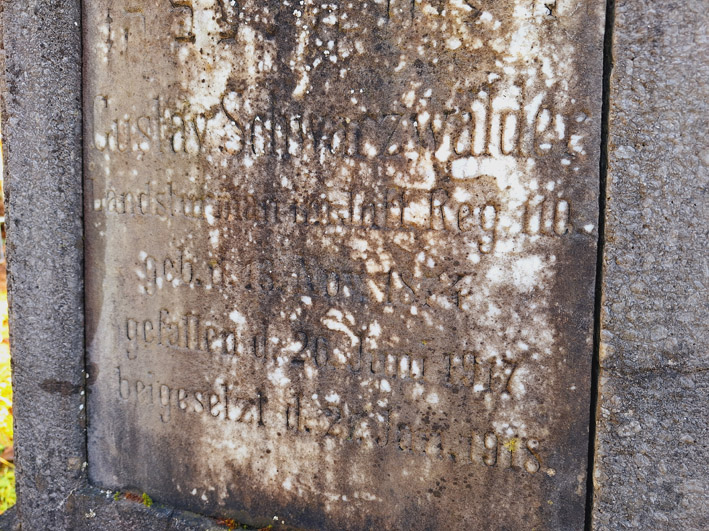

D1 = Gefallener

Landsturmmann im Infanterie Regiment 110. Gefallen im 1. Weltkrieg.

Der Landsturm war eine Ergänzung zu Heer und Marine. Er wurde mit allen wehrpflichtigen und wehrfähigen Männern ausgestattet, die nicht bei Heer oder Marine waren.

D7 = Gemeindestellung, (Symbol -> von der Liste gestrichen)

E6 = Symbol (von der Liste gestrichen)

E7 = Gefallener

Eine umfassende Darstellung der Geschichte der Juden in Schluchtern gibt es beim Wegpunkt 6 im Stadtrundgang Schluchtern.

--> Mittelpunkt jüdischen Lebens

Text & Fotografien: Nicole Büchele

Quellen:

Alemannia Judaica: Schluchtern Friedhof. (2003)

https://www.alemannia-judaica.de/schluchtern_friedhof.htm

Angerbauer: Jüdische Gemeinden im Kreis und Stadt Heilbronn (1986)

Findbuch EL 228 b II Landesdenkmalamt Baden-Württemberg: Dokumentation der jüdischen Grabsteine in Baden-Württemberg, Fotografien https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=24368

Friedhöfe der Stadt Leingarten: https://www.leingarten.de/leben-und-wohnen/stadteinrichtungen/friedhoefe

Geiss: Geschichte der Juden in Schluchtern (2010)

Heimatbuch Leingarten (1982)

Rosenthal: Heimatgeschichte der badischen Juden seit ihrem geschichtlichen Auftreten bis zur Gegenwart (1927)

Sauer: Die jüdischen Gemeinden in Württemberg und Hohenzollern. (1966)

Bitte beachten Sie: Die gedruckte Literatur ist ein Kind ihrer Zeit und in Teilen inhaltlich nicht mehr state of the art bzw. nicht vollständig, da die Archive zu dieser Zeit noch nicht in einem Umfang erschlossen worden waren, wie sie es heute sind. Eine Verwendung ist nur in Gänze und mit aktueller Archivrecherche sinnhaft. Die Literatur verwendet die Sprache ihrer Zeit.

Quellen zur Symbolik von jüdischen Grabsteinen:

Schloss Großlaupheim Museum: Information Symbolik auf jüdischen Grabsteinen.

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/gesellschaftswissenschaftliche-und-philosophische-faecher/landeskunde-landesgeschichte/module/epochen/neuzeit/juden/laupheim/ab2h-1.pdf

Institut für Israelogie der Freuen Theologischen Hochschule: Jüdische Symbolik auf dem Friedhof.

https://www.israelogie.de/juedische-traditionen/juedische-symbolik-auf-dem-friedhof/

Jüdisches Leben in Ingenheim: Der Friedhof.

https://www.juedisches-leben-in-ingenheim.de/de/der-friedhof/ornamente-und-symbole/60/ornamente-und-symbole.html

MDR: Symbole des Judentums. Von Davidstern, Kippa und Toraschrein.

https://www.mdr.de/religion/judentum-religioese-symbole-104.html

Spurensuche Jüdische Friedhöfe in Deutschland:

Grabsteingestaltung: http://spurensuche.steinheim-institut.org/grabsteine.html

Jüdische Symbolik: http://spurensuche.steinheim-institut.org/jsymb.html

Nichtjüdische Symbolik und Ornamentik: http://spurensuche.steinheim-institut.org/njsymb.html

Die deutsche Inschrift: http://spurensuche.steinheim-institut.org/deutsche.html

| Gräberverzeichnis: (Quelle: Archiv der Stadt Leingarten) |

|