|

|

Im Stadtteil Großgartach führt die Zehentgasse zur Zehntscheune.

Als Zehntscheune oder Zehntscheuer wird nach Wikipedia ein Lagerhaus zur Annahme und Aufbewahrung von Naturalien (Zehnt) bezeichnet.

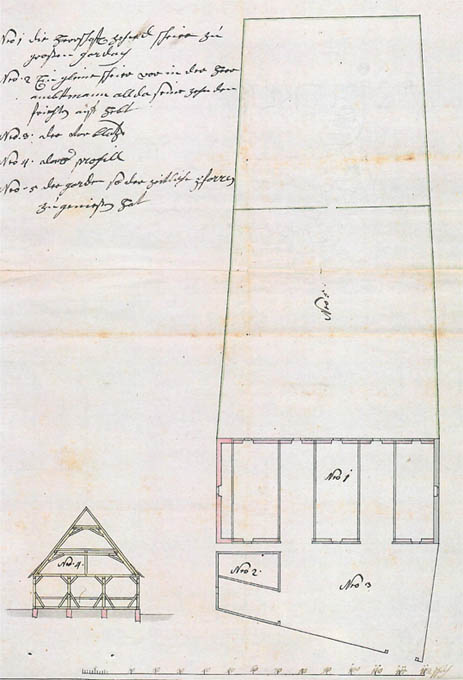

Eine Zehntscheune gibt es bereits seit dem Frühmittelalter und befindet sich immer in der Nähe des größten Hofes im Ort, dem Herren- oder Fronhof. Die Zehntherrschaft ist als eine Art feudale Grundrente zu sehen. Unsere Zehntscheune ist im Zusammenhang mit dem Odenheimer Hof – Fronhof des Klosters Odenheim zu sehen, dessen Herrschaftsrechte seit 1122 in Großgartach nachgewiesen sind. Das Landesurkundliches Informationssystem Baden-Württemberg - LEO-BW nennt als Baujahr der heutigen Zentscheune das Jahr 1782. Bei Erhaltungsarbeiten in der Scheune wurde ein Brett gefunden, auf dem die Jahreszahl um 1700 zu erkennen war.

In der Landkarte von 1884 werden die Gärten zwischen der Jahn-, Hoppengraben-, Grinnen- und Nordheimer Straße „Zehentgärten“ genannt. Der frühere Name der Grinnenstraße war daher Gartenstraße.

Die Belastung der Bevölkerung, der normalen Bauern, zu der damaligen Zeit war beachtlich. Sie gerieten im Lauf der Jahrzehnte durch Gesetze in völlige Abhängigkeit von den Grundherren. Es war keinesfalls so, dass die Abgabe ein Zehnt, also 10 % betrug. Da waren noch die Laudemien, die bei Besitzerwechsel, Erbe, Kauf, Tausch oder Übergang des Lehens (Lehen = erbliches Nutzungsrecht an deiner fremden Sache) auf einen anderen Lehensherren fällig wurden und im Regelfall etwa 5 % des Immobilienwertes betrugen. Durch Bevölkerungsanstieg und Besitzteilungen hatten sich die Laudemien im Lauf der Jahre gesteigert.

Der Zehnt war eine rein wirtschaftliche Abgabe und bildete die bedeutendste Abgabe in Württemberg. Auch die Kirche erhob ein Zehnt. Alle Güter waren zehntpflichtig. Es gab den Großzehnt und den Kleinzehnt auf die meisten Erträge. Daneben waren Steuern, Zinsen und Zölle zu entrichten sowie häufig Frondiensten bei den Grundherren abzuleisten. Eduard Schremmer hat für Hohenlohe errechnet, dass die durchschnittliche Belastung durch den Zehnt 20- bis 25 % des reinen Ertrags ausmachte.

Gerhard Kiesow schreibt in seinem Buch „Schluchtern: Eine kurpfälzische Dorfgemeinde im Kraichgau“ auf Seite 47: „Nach Abzug der vielfältigen Abgaben und Steuern blieb den meisten Bauernfamilien vom Ertrag ihrer Arbeit nur das Notwendigste zum eigenen Verbrauch. An eine Vermögensbildung oder auch nur Vorsorge durch Vorratshaltung war kaum zu denken. Wenn zu Missernten noch Krankheit, Viehseuche oder kriegerische Ereignisse kamen, gerieten die Bauern schnell in Not.“

„Kein Wunder, daß das Bestreben der Bauern, sich von den drückenden Lasten zu befreien, in den Bauernkriegen von 1525/1526 zum ersten sichtbaren Ausdruck kam“, schreibt Otto Bögel im Heimatbuch Leingarten. Dieser Aufstand wurde ja brutal niedergeschlagen. Die Niederlagen der Bauern legten den Grundstein für die Vermögenszuwächse bei den siegreichen adligen Heerführern. Das Kloster Odenheim wurde im Bauernkrieg zerstört mit der Absicht die Zins- und Abgabebücher zu vernichten. Doch diese wurden bereits 1507 nach Bruchsal verlegt (siehe weitere Infos zu Tafel 7 Odenheimer Hof).

Die Abschaffung des Zehnt fand erst im 19. Jahrhundert statt, in Württemberg durch die „Ablösungsgesetzgebung“ von 1848/1949. In Großgartach konnten 124.363,5 Gulden (etwa 108.196,24 €) Zehnten und Gülten abgelöst werden.

1816 erfolgte die Umwandlung des Natural- und Blutzehnten zu Großgartach in eine ständige Geldabgabe.

Die Verteilung des großen Frucht- und Weinzehnten war folgendermaßen: das Kloster Odenheim bekam fünf Sechstel, das Stift Wimpfen ein Sechstel. Von kleinen und Blutzehnten erhielten das Kloster Odenheim drei Sechstel, das Stift Wimpfen ein Sechstel und der Pfarrer zwei Sechstel.

Auch das badische Zehntgesetz vom 17. Dezember 1833 sah die Ablösung des Zehnt vor: Die Entschädigungssumme betrug die 20-fache Summe des jährlichen Zehntbetrages, wobei der Staat 20 % der Entschädigungssumme übernahm. Zur Finanzierung wurde eine Zehntentschädigungskasse vom Staat errichtet, die Kredite zur Finanzierung vergab. Bei einer Verzinsung von 5 % sollte die Schuld nach spätestens fünf Jahren getilgt sein, ansonsten war weiter der Zehnt zu entrichten.

Bis 1.1.1838 war eine Zehntablösung in Baden unter bestimmten Voraussetzungen auch auf freier Vereinbarung zwischen Zehntpflichtigem und Zentberechtigtem möglich.

Es galten beispielsweise die folgenden Maßeinheiten:

| Großer Zehnt: | auf geerntete Getreidearten (Einkorn und Dinkel waren am meisten angebaut) |

| Kleiner Zehnt: | auf Hülsenfrüchte, Rüben, Kartoffeln, Kraut, Mohn, Flachs, Hanf usw. |

| Oberer Zehnt: | auf Äpfel, Birnen, Nüsse |

| Weinzehnt: | auch „nasser Zehnt" genannt auf gekelterte Weine |

| Fleisch- oder Blutzehnt: | auf Schlachtvieh, Schlachtgeflügel, aber auch auf Tierprodukte wie Eier und Milch |

| Fruchtzehnt: | auf alle Feldfrüchte |

Weitere Zehnt waren Heuzehnt auf die Heuernte, Holzzehnt auf den Holzeinschlag und sogar Kreuzzugszehnt als befristete Abgabe zur Finanzierung eines Kreuzzuges.

Nach dem Tode eines Bauern: Bestes Stück Vieh.

Nach dem Tod der Bäuerin: bestes Kleid.

Leibeigene Männer mußten jährlich 1 Schilling, leibeigene Frauen eine Henne an Württemberg abliefern; aus jedem Hof ein „Fastnachts- und 1 Erntehuhn“.

Einheiten waren damals:

| 1 Gulden | entsprach 1,70 DM / 0,87 € |

| Flächenmaße: | 1 württembergischer Morgen = 3.152 m², 1 badischer Morgen: 3.600 m² |

| 1 württembergisches Joch: 3.309 m“ = 33,09 ar | |

| Volumen für Flüssigkeiten: | 1 Eimer = heute 300 Liter |

| Getreide wurde nicht in Gewicht, sondern in Hohlmaß gemessen: 1 Malter = 6 Simry; 1 Simry = 22,15 Liter: also 1 Malter = 132,9 Liter | |

| Beim Wein galten: | 1 Fuder = 6 Eimer (= 1.763,52 Liter) |

| 1 Eimer = 16 Imi (= 293,92 Liter) oder 160 Maß ( 1 Maß = 1,837 Liter) | |

| 1 Imi = 18,370 Liter, | |

| 1 Schoppen = 0,417 Liter | |

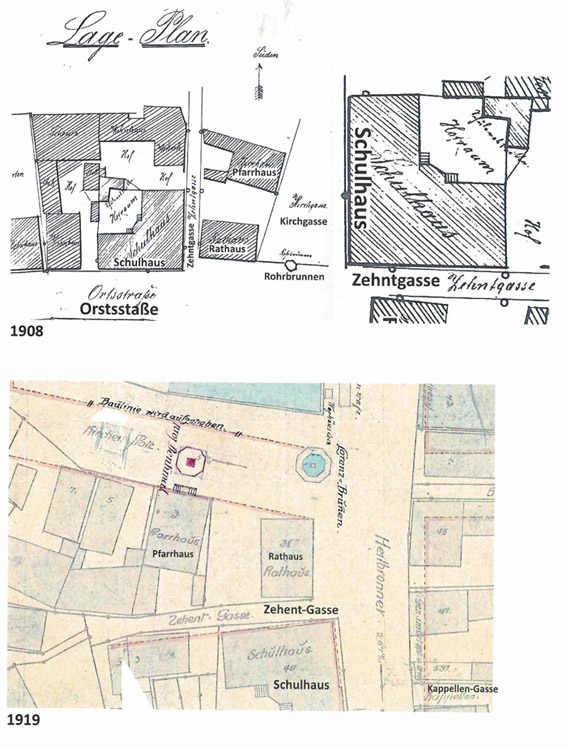

Durch einen Schreibfehler wurde die Zehntgasse (1908) über einige Jahre zur Zehentgasse (1919)

|

Recherche: Heinz Ortwein, Fritz Ritter, Dr. med. Werner Eckstein, Leingarten

Quellenangaben und weiterführende Literatur:

Heimatbuch Leingarten, Seite 86 – 91

Nikolaus Back: Dorf und Revolution, Thorbecke Verlag (Seite 56 und 57)

Gerhard Kiesow: Schluchtern, eine kurpfälzische Gemeine im Kraichgau

Landkarte von 1884 in der Festschrift 1200 Jahre Großgartach, Seite 8

Wikipedia - Textblock: Deutscher Bauernkrieg, Zehnt, Zehntablösung in Baden, Morgen (Einheit)

Oberamt Heilbronn

Landesarchiv Baden Württemberg HStA Stuttgart E 31 Bü 1478 und A 249 Bü 397 (K8)